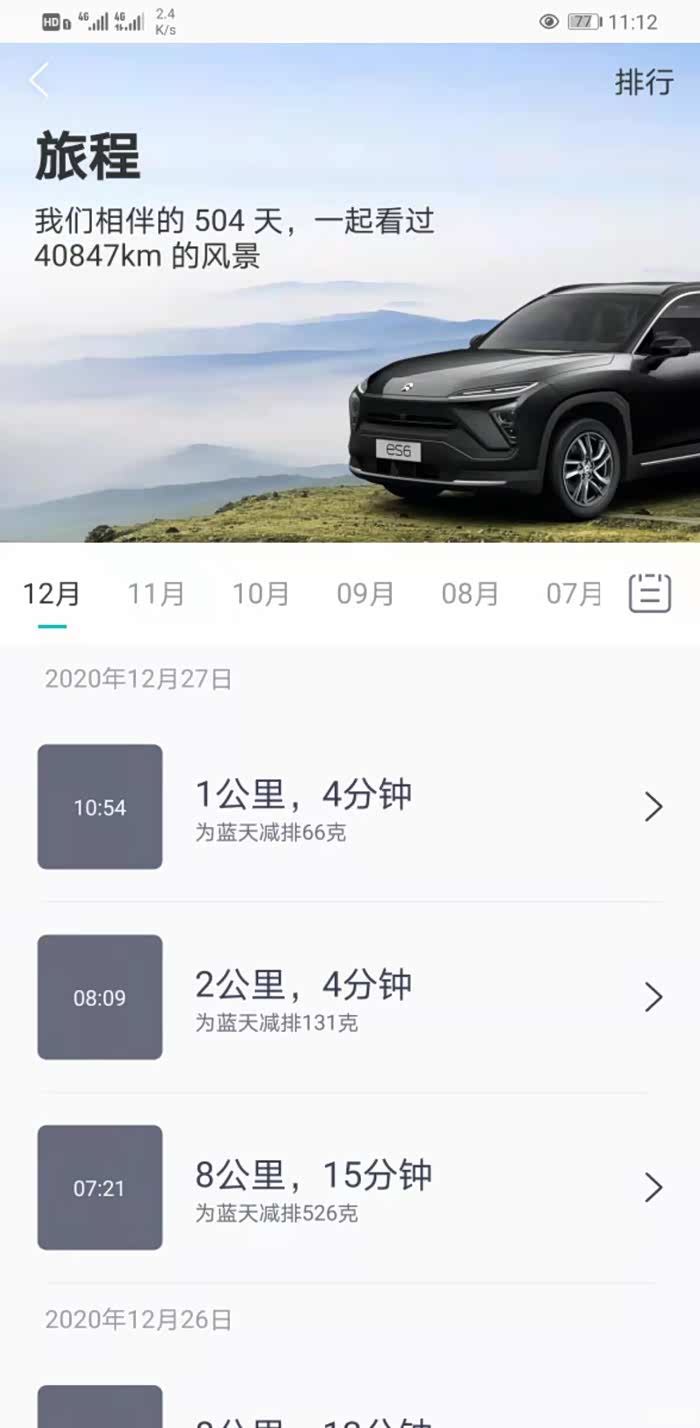

在4万多公里的深度用车体验之后,给到大家的反馈会更接近客观事实吧!

纪念截图(提车504天,开了40847公里,真香)

本文正文分为三大块,第一部分描述一下当前的纯电车使用的客观条件和环境;第二部分聊聊我驾驶了2万多公里(包括短途以及超长途)深度体验过以后,对未来3-5年新能源汽车的一些展望;第三部分讲讲自己对特斯拉以及蔚来这两家定位不一样的公司商业模式的一些理解。

纯电车当前的使用环境感受

用车便利性、经济性和舒适性:

首先,对于考虑购买纯电车作为自己的唯一用车的朋友,如果想用得非常方便,那得考虑一下自己家是否能安装家用充电桩(小区产权车位、自建房或别墅、工厂等)。如果自己没有充电条件,纯电车目前日常使用上,确实还会带来少许的不方便,因为就算按目前最大功率80多kw的直流充电桩来算,从0充到100%,需要花费最少75分钟,如果遇到一些功率稍低的充电桩,这个时间是2小时。也就意味着,当你的车没电的时候你得开出去充电,并且要守着你的车一个多小时(当然这一个多小时你也可以利用来做些别的事情,比如在周边吃个饭喝个咖啡等,但始终做不到随心所欲)。这个是当前的客观事实,我们得接受,所以如果接受不了,那就选择自己能接受的交通工具呗,毕竟没人强迫我们选择非电车不可,对吧?

所以以下讨论内容所针对的对象默认为家里有充电条件,或者愿意接受每周1-2次到外边充电的用户。(如果没有充电条件,蔚来还有个能量无忧服务,只需要1万元的服务年费,即可享受每个月高达15次一键加电服务,就是在APP里提前下单,会有加电专员前来把车开走去就近充电站充满电,再开回来停回原位,这也是一个可选择轻松补能方案)

我家是自建房, 门口路上能停几个车,能安装充电桩,每当车子快没电时只要晚上回到家,插上充电枪,APP里设置默认了0点自动开始充电,第二天起来,继续满电出发,每次充电只占用自己1分钟的插枪时间,日常使用起来,比开油车方便多了(油车补能需要 开去加油站→熄火开油箱盖→加油→付款→开走) 这里需要说明一下:默认0点开始充电,一来因为每次续航剩余100公里左右的时候,我就会选择充电,充8个小时刚好充满;二来我们广东这边新能源电表的优惠政策低谷时段是凌晨0点到次日8点,电费只要0.33元/千瓦时。可以参考一下下表:

本文正文分为三大块,第一部分描述一下当前的纯电车使用的客观条件和环境;第二部分聊聊我驾驶了2万多公里(包括短途以及超长途)深度体验过以后,对未来3-5年新能源汽车的一些展望;第三部分讲讲自己对特斯拉以及蔚来这两家定位不一样的公司商业模式的一些理解。

纯电车当前的使用环境感受

用车便利性、经济性和舒适性:

首先,对于考虑购买纯电车作为自己的唯一用车的朋友,如果想用得非常方便,那得考虑一下自己家是否能安装家用充电桩(小区产权车位、自建房或别墅、工厂等)。如果自己没有充电条件,纯电车目前日常使用上,确实还会带来少许的不方便,因为就算按目前最大功率80多kw的直流充电桩来算,从0充到100%,需要花费最少75分钟,如果遇到一些功率稍低的充电桩,这个时间是2小时。也就意味着,当你的车没电的时候你得开出去充电,并且要守着你的车一个多小时(当然这一个多小时你也可以利用来做些别的事情,比如在周边吃个饭喝个咖啡等,但始终做不到随心所欲)。这个是当前的客观事实,我们得接受,所以如果接受不了,那就选择自己能接受的交通工具呗,毕竟没人强迫我们选择非电车不可,对吧?

所以以下讨论内容所针对的对象默认为家里有充电条件,或者愿意接受每周1-2次到外边充电的用户。(如果没有充电条件,蔚来还有个能量无忧服务,只需要1万元的服务年费,即可享受每个月高达15次一键加电服务,就是在APP里提前下单,会有加电专员前来把车开走去就近充电站充满电,再开回来停回原位,这也是一个可选择轻松补能方案)

我家是自建房, 门口路上能停几个车,能安装充电桩,每当车子快没电时只要晚上回到家,插上充电枪,APP里设置默认了0点自动开始充电,第二天起来,继续满电出发,每次充电只占用自己1分钟的插枪时间,日常使用起来,比开油车方便多了(油车补能需要 开去加油站→熄火开油箱盖→加油→付款→开走) 这里需要说明一下:默认0点开始充电,一来因为每次续航剩余100公里左右的时候,我就会选择充电,充8个小时刚好充满;二来我们广东这边新能源电表的优惠政策低谷时段是凌晨0点到次日8点,电费只要0.33元/千瓦时。可以参考一下下表:

按着谷段区间来充电,大概充满一次花20多块钱。当前,还有很多人没真正了解接触过电车变跟随媒体大流对电车嗤之以鼻 ,当中肯定有不少是传统燃油车车企固守派带的节奏(比如电车每次自燃就会出大新闻,但是油车自燃却甚少有人关注。也能理解,汽车消费这块蛋糕是基本恒定的,利益被威胁到了嘛)。另外还有一部分电车潜力用户(想买却不敢买的观望者),确实因为不够了解而以“续航短、技术还不成熟”的疑虑避而远之。但是敢问那些人,你们每天通勤距离应该也不会超过300公里,但是目前主流的纯电车,续航基本上已经能做到400-700km不等,实际续航也能开到表显的75%-85%,这个续航里程已经能满足大部分人每个星期的正常通勤只需要充1或2次电即可。其实只要满足我们生活中95%以上的使用场景,这就已经是非常方便的了。所以过分去揪着纯电车续航不高这一点不放,担心续航,在一定程度上是个伪命题。

具体说一下纯电车的经济性,电车跟燃油车主要的用车成本区别在于保养和日常补能的费用,其他费用比如轮胎、保险等都基本一致的。上边提到了,如果利用谷段时间进行充电的话,电费只要0.3338元/度。直接拿同级别的两个车来对比(宝马X3和蔚来ES6)吧。以4万公里为参考,燃油车4万公里需要保养4次,其中包含第4万公里那次大保养,费用过万(项目繁多)。而蔚来ES6,电车每2万公里保养一次(项目只有雨刮器、空调滤芯、蓄电池之类)。费用大概3000元。单纯保养这块,每4万公里大概能省下来小1万元。而能耗方面,ES6按照每公里7分钱来算(20度电/百公里),同级别的车基本上要去到0.8-1.2元/公里。取其最小值,每公里相差0.77元,4万公里下来30800元。整体算下来,每4万公里,纯电的蔚来能比同级别的纯油车节省最少3.5万元(保守估计)。

舒适方面的话分3点来说吧。

1、电机具有天生的平顺优势,因为采用单速变速箱,所以在加速的过程中不存在任何顿挫感,而燃油车,即便是9档的变速箱,也相形见绌。2、另外,在行驶过程中,电机的噪声是几乎可以忽略的,而燃油车的话,内燃机气缸内汽油的爆炸,多少会产生一些震动和噪音。3、当在一些拥堵路段,或者需要长时间停车等人或者休息的时候。纯电车可以完全不用担心积碳、废气中毒以及油耗的问题,这也是传统燃油车所做不到的。电车开着空调静止状态下,大概每小时耗费7公里的续航。用车比较多的人就会发现,电车改变了自己的生活方式,这是一个比较隐私的空间,而我们又情愿在车内呆更长时间,以前开油车的时候,真没有这种习惯,基本停好车以后就会熄火,对吧? 懂的自然懂,真的要亲身长时间体验,才知道是什么感觉。(此处积碳问题是听说的,若有错误描述,请专业人士笔下留情,指正一下)

以上说了很多关于电车的优点,下边也要说一下电车当前最大的痛点。虽上边用了比较大的篇幅去论述“当前纯电车续航足以满足大多数人方便日常95%以上的使用场景”,那很明显剩下5%左右的使用场景,我们也是偶尔会去经历的嘛。最大的痛点就在于驾驶纯电汽车进行超长途旅行的时候,充电难充电慢的问题带来的困扰。在还完全没有接触过纯电车之前,我也是会先入为主地从续航去切入思考这个问题,认为这个难题目前只能在电池容量上解决。在这里可以提一下我在国庆期间从中山自驾到海南的一段经历:从中山自驾到海南,从中山一直开到徐闻港550公里,然后买票坐渡船连车带人的带到海口港,然后就开启海南岛内的环线游。在这个过程中,岛内充电资源比较丰富所以没遇到过任何困难,而从中山到徐文港的550公里形成中,必须充一次电,才能到达。在这种使用场景中,就会有比较大的概率出现尴尬:1、去到服务区,需要排队充电 2、电桩功率较慢,尤其是一桩两枪那种甚至可以只有30多KW的功率 3、部分电桩甚至是坏的。 一旦出现这种情况,就会对自己的形成造成较大影响。

具体说一下纯电车的经济性,电车跟燃油车主要的用车成本区别在于保养和日常补能的费用,其他费用比如轮胎、保险等都基本一致的。上边提到了,如果利用谷段时间进行充电的话,电费只要0.3338元/度。直接拿同级别的两个车来对比(宝马X3和蔚来ES6)吧。以4万公里为参考,燃油车4万公里需要保养4次,其中包含第4万公里那次大保养,费用过万(项目繁多)。而蔚来ES6,电车每2万公里保养一次(项目只有雨刮器、空调滤芯、蓄电池之类)。费用大概3000元。单纯保养这块,每4万公里大概能省下来小1万元。而能耗方面,ES6按照每公里7分钱来算(20度电/百公里),同级别的车基本上要去到0.8-1.2元/公里。取其最小值,每公里相差0.77元,4万公里下来30800元。整体算下来,每4万公里,纯电的蔚来能比同级别的纯油车节省最少3.5万元(保守估计)。

舒适方面的话分3点来说吧。

1、电机具有天生的平顺优势,因为采用单速变速箱,所以在加速的过程中不存在任何顿挫感,而燃油车,即便是9档的变速箱,也相形见绌。2、另外,在行驶过程中,电机的噪声是几乎可以忽略的,而燃油车的话,内燃机气缸内汽油的爆炸,多少会产生一些震动和噪音。3、当在一些拥堵路段,或者需要长时间停车等人或者休息的时候。纯电车可以完全不用担心积碳、废气中毒以及油耗的问题,这也是传统燃油车所做不到的。电车开着空调静止状态下,大概每小时耗费7公里的续航。用车比较多的人就会发现,电车改变了自己的生活方式,这是一个比较隐私的空间,而我们又情愿在车内呆更长时间,以前开油车的时候,真没有这种习惯,基本停好车以后就会熄火,对吧? 懂的自然懂,真的要亲身长时间体验,才知道是什么感觉。(此处积碳问题是听说的,若有错误描述,请专业人士笔下留情,指正一下)

以上说了很多关于电车的优点,下边也要说一下电车当前最大的痛点。虽上边用了比较大的篇幅去论述“当前纯电车续航足以满足大多数人方便日常95%以上的使用场景”,那很明显剩下5%左右的使用场景,我们也是偶尔会去经历的嘛。最大的痛点就在于驾驶纯电汽车进行超长途旅行的时候,充电难充电慢的问题带来的困扰。在还完全没有接触过纯电车之前,我也是会先入为主地从续航去切入思考这个问题,认为这个难题目前只能在电池容量上解决。在这里可以提一下我在国庆期间从中山自驾到海南的一段经历:从中山自驾到海南,从中山一直开到徐闻港550公里,然后买票坐渡船连车带人的带到海口港,然后就开启海南岛内的环线游。在这个过程中,岛内充电资源比较丰富所以没遇到过任何困难,而从中山到徐文港的550公里形成中,必须充一次电,才能到达。在这种使用场景中,就会有比较大的概率出现尴尬:1、去到服务区,需要排队充电 2、电桩功率较慢,尤其是一桩两枪那种甚至可以只有30多KW的功率 3、部分电桩甚至是坏的。 一旦出现这种情况,就会对自己的形成造成较大影响。

写到这里,不想赘述太多了,其实只要你成为一名新能源车主,相对理性看待这车,以上很多问题也会感同身受的。

为了让这篇文章不拖太久能够发出来分享。我给出我个人对新能源汽车的一些判断吧,若有不对也欢迎大家指正:

为了让这篇文章不拖太久能够发出来分享。我给出我个人对新能源汽车的一些判断吧,若有不对也欢迎大家指正:

一、关于续航里程

随着全球在后疫情时期的大力推动新能源汽车(纯电方向),欧洲提速最为明显,而美国在掰灯上台以后也是提倡新能源发展的。在这个背景之下,中国的纯电车保有量越来越大,很多之前没有暴露以及之前已经存在的问题会越发矛盾。所以后边必须在纯电车补能方面进行一些升级优化。

各个市场应该不会无脑堆续航,因为绝大多数车企做出来的产品都是迎合绝大多数消费者用户的。当前100kwh的电池技术,已经能让纯电车续航里程达到600-700公里的水平,未来几年动力电池的能量密度会进一步提升。个人认为,在相近质量与体积的情况下,续航里程能做到900-1100公里(携电量150kwh)的水平时,就已经不需要再往上堆。再堆也只是浪费资源,无论是从环保角度还是从企业追求利润的角度抑或是用户追求性价比的角度,都不会再往上堆。就算固态电池面世,能生产出携电量200多kwh甚至300kwh的动力电池时,意义不大。超过150kwh携电量以后,电池能量密度随着技术进步而进一步放大时,大家的关注点应该在减重上边。打个比方就是假设固态电池能携电量300kwh,续航2000公里,应该做成50%体积+质量,携电量150kwh,续航1000公里即可,因为几乎没有人连续开车近千公里都不休息的。给车身整体减重除了能提高一定续航里程以外,还能够很大程度提高车辆安全性(刹车性能等)。

所以我对后边纯电车使用的展望是假设2025年,续航里程已经达到1000NEDC公里的基础上(1000公里NEDC实际续航大约在800-900公里左右),去进一步讨论(我们知道,1000公里续航其实不难的。)。

在这个基础上,我们单程行驶800-900公里已经能满足99%的使用场景以后,如果再有更远的旅途,我们就不是考虑电池带电量这个点了。而是要考虑快充技术的突破,实现资源的更优利用。

1、快充技术迅速升级迭代

路线(比较可行)

我们回想一下当初非智能手机时代,会给手机备一两块备用电池,手机没电的时候就换上,把换下来的电池,放到万能充或者座充上边充电。而当智能手机兴起以后,电池带电量也得到较大突破,从刚开始的几百毫安时,到现在高达5000毫安时的电池,各大厂商很明显已经没有更大的意愿去堆更多电量了。而是从充电速率上着手,从刚开始的OPPO充电5分钟通话2小时,辗转到现在各大国产手机巨头的,60W快充、100W快充,能让电池电量在15-20分钟之间充到70%以上。现在,让大家倒退回非智能机那个时代,大家愿意吗?大家必然会很焦虑。所以我们也把这个类比到现在的纯电车。考虑如何从现在充电30分钟续航200公里,比方说提升到充电10分钟,续航500公里的水平(我知道锂电池一些化学性质会有所限制,也知道电网负荷也会有所限制,但是限制嘛,就是用来突破的,不然科研的意义何在呢?发展的动力在哪里?展望的意义又何在呢?是吧?)。实现了这种快充水平以后,就是加大快充设施的密度,让可能的大多数人需要排队的时间和几率大幅降低,就能让纯电车的使用体验完全打败传统燃油车了。如果那个时候还有传统燃油车的杠精跑出来,他们不是傻就是坏,那大家都可以用吐沫淹si这个人了。开车900公里休息10来分钟上个洗手间的时间,难道开汽油车不需要有吗?此处省略几百字。。。

2、换电路线(较困难)

大家知道现在支持换电模式的车企并不多,做得比较优秀的当属蔚来公司,所以在今年国家新能源汽车补贴政策修改的时候,对蔚来公司也是有意去扶持了一下(30万以上的纯电车,不再享有国家补贴,支持换电模式的除外),很明显的定向扶持政策,意志在于鼓励各厂商发展换电模式。但是换电模式也有比较大的局限性,单单蔚来去做蔚来汽车的换电站建设可能比较容易,随着用户保有量的提升,企业具备盈利能力以后,可以加大换电站的投入,与用户之间形成一个正向循环。(买车的人越多,换电站越多,换电站越方便,吸引更多的人买车,如此循环)。

但是问题来了,不同车企之间,如何统一标准?用户与用户之间,利益怎么平衡。比方说采用不同动力电池供应商的两个不同品牌的车,哪怕参数保持一致(携电量、体积、质量、充放电性能等),就简单举个例子,蔚来用户愿意与比亚迪混用电池呢?

这么一想,就觉得头都大了,换电方向很美好,但是现实很残酷。我也期待着能够有统一标准,去让多数人的开车长途差旅更方便起来,这个可能就要政策层面去干预指导一下了。现在好像也没太多人纠结家里的新旧煤气瓶啊,能用,安全就行。虽然这两个之间做对比不是很恰当。

各个市场应该不会无脑堆续航,因为绝大多数车企做出来的产品都是迎合绝大多数消费者用户的。当前100kwh的电池技术,已经能让纯电车续航里程达到600-700公里的水平,未来几年动力电池的能量密度会进一步提升。个人认为,在相近质量与体积的情况下,续航里程能做到900-1100公里(携电量150kwh)的水平时,就已经不需要再往上堆。再堆也只是浪费资源,无论是从环保角度还是从企业追求利润的角度抑或是用户追求性价比的角度,都不会再往上堆。就算固态电池面世,能生产出携电量200多kwh甚至300kwh的动力电池时,意义不大。超过150kwh携电量以后,电池能量密度随着技术进步而进一步放大时,大家的关注点应该在减重上边。打个比方就是假设固态电池能携电量300kwh,续航2000公里,应该做成50%体积+质量,携电量150kwh,续航1000公里即可,因为几乎没有人连续开车近千公里都不休息的。给车身整体减重除了能提高一定续航里程以外,还能够很大程度提高车辆安全性(刹车性能等)。

所以我对后边纯电车使用的展望是假设2025年,续航里程已经达到1000NEDC公里的基础上(1000公里NEDC实际续航大约在800-900公里左右),去进一步讨论(我们知道,1000公里续航其实不难的。)。

在这个基础上,我们单程行驶800-900公里已经能满足99%的使用场景以后,如果再有更远的旅途,我们就不是考虑电池带电量这个点了。而是要考虑快充技术的突破,实现资源的更优利用。

1、快充技术迅速升级迭代

路线(比较可行)

我们回想一下当初非智能手机时代,会给手机备一两块备用电池,手机没电的时候就换上,把换下来的电池,放到万能充或者座充上边充电。而当智能手机兴起以后,电池带电量也得到较大突破,从刚开始的几百毫安时,到现在高达5000毫安时的电池,各大厂商很明显已经没有更大的意愿去堆更多电量了。而是从充电速率上着手,从刚开始的OPPO充电5分钟通话2小时,辗转到现在各大国产手机巨头的,60W快充、100W快充,能让电池电量在15-20分钟之间充到70%以上。现在,让大家倒退回非智能机那个时代,大家愿意吗?大家必然会很焦虑。所以我们也把这个类比到现在的纯电车。考虑如何从现在充电30分钟续航200公里,比方说提升到充电10分钟,续航500公里的水平(我知道锂电池一些化学性质会有所限制,也知道电网负荷也会有所限制,但是限制嘛,就是用来突破的,不然科研的意义何在呢?发展的动力在哪里?展望的意义又何在呢?是吧?)。实现了这种快充水平以后,就是加大快充设施的密度,让可能的大多数人需要排队的时间和几率大幅降低,就能让纯电车的使用体验完全打败传统燃油车了。如果那个时候还有传统燃油车的杠精跑出来,他们不是傻就是坏,那大家都可以用吐沫淹si这个人了。开车900公里休息10来分钟上个洗手间的时间,难道开汽油车不需要有吗?此处省略几百字。。。

2、换电路线(较困难)

大家知道现在支持换电模式的车企并不多,做得比较优秀的当属蔚来公司,所以在今年国家新能源汽车补贴政策修改的时候,对蔚来公司也是有意去扶持了一下(30万以上的纯电车,不再享有国家补贴,支持换电模式的除外),很明显的定向扶持政策,意志在于鼓励各厂商发展换电模式。但是换电模式也有比较大的局限性,单单蔚来去做蔚来汽车的换电站建设可能比较容易,随着用户保有量的提升,企业具备盈利能力以后,可以加大换电站的投入,与用户之间形成一个正向循环。(买车的人越多,换电站越多,换电站越方便,吸引更多的人买车,如此循环)。

但是问题来了,不同车企之间,如何统一标准?用户与用户之间,利益怎么平衡。比方说采用不同动力电池供应商的两个不同品牌的车,哪怕参数保持一致(携电量、体积、质量、充放电性能等),就简单举个例子,蔚来用户愿意与比亚迪混用电池呢?

这么一想,就觉得头都大了,换电方向很美好,但是现实很残酷。我也期待着能够有统一标准,去让多数人的开车长途差旅更方便起来,这个可能就要政策层面去干预指导一下了。现在好像也没太多人纠结家里的新旧煤气瓶啊,能用,安全就行。虽然这两个之间做对比不是很恰当。

二、关于智能驾驶

也许现在还有很多人谈自动驾驶色变,其实真的是被媒体过分放大了,这些言论居心叵测,新能源侵蚀了谁的蛋糕?从这个角度去想,也就比较容易理解了。如果你是老大,下边有个小弟想干si你,你肯定在自己势力强大的时候,想办法把这个小弟弄si,对吧? 退一步说话,现在也还没发展到完全自动驾驶,只是一个辅助功能,尤其是在高速长途旅行的时候,自动辅助驾驶系统能大幅度减轻驾驶员的疲劳度,不但没有媒体那么耸人听闻,反而是更安全的。开了辅助驾驶以后,你只需要观察路面情况即可,保持车距、控制车速、保持车道的工作都交给电脑去执行,如无突发情况发生,不用去做太多操作。神经不用长时间高度紧绷状态,自然也就不那么容易疲劳。而使用辅助驾驶发生事故的车主,往往是违背了辅助驾驶的使用前提,才酿成意外的。用一把水果刀去宰牛,结果牛没宰死,反被踹了一脚,然后怪这把水果刀不够锋利?这显然是不对的。。。

往长远点看,个人认为,自动驾驶或者说无人驾驶是必然趋势。试想我们日常生活中经常碰到的场景:本来上下班高峰期,路就比较堵,经常一个红绿灯就要等四五轮才能通过路口。除了车多的原因以外,其实很大一部分原因是排队等待通过路口的车辆有其中一部分掉链子,就导致堵车时间更长了。比如等红灯的过程中,玩手机的人很多,等绿灯亮起来的时候,有时候10秒钟才启动,又或者是启动的时候特别墨迹,这些因素堆积起来,就会造成更大的拥堵程度。如果10年后,能实现无人驾驶了,我相信道路拥堵的情况一定会改善许多的。配合上纯电车起步快的优点,那就快上加快了。我们很多人每天花在通勤的时间其实并不少,如果每天每人节约10分钟,整个社会的生产效率显然会更高。原本要绑在交通工具上的时间释放出来以后,潜在的可能性就可以被激发了。

很多读者读到这里就会问了:说了那么多,到底投什么靠谱?智能驾驶,软件上肯定利好高精度地图以及硬件上的高清摄像头、各类传感器等。这里是具有长期投资机会的。都还只是初始阶段,大家不太在意的时候往往就是低估的时候...

往长远点看,个人认为,自动驾驶或者说无人驾驶是必然趋势。试想我们日常生活中经常碰到的场景:本来上下班高峰期,路就比较堵,经常一个红绿灯就要等四五轮才能通过路口。除了车多的原因以外,其实很大一部分原因是排队等待通过路口的车辆有其中一部分掉链子,就导致堵车时间更长了。比如等红灯的过程中,玩手机的人很多,等绿灯亮起来的时候,有时候10秒钟才启动,又或者是启动的时候特别墨迹,这些因素堆积起来,就会造成更大的拥堵程度。如果10年后,能实现无人驾驶了,我相信道路拥堵的情况一定会改善许多的。配合上纯电车起步快的优点,那就快上加快了。我们很多人每天花在通勤的时间其实并不少,如果每天每人节约10分钟,整个社会的生产效率显然会更高。原本要绑在交通工具上的时间释放出来以后,潜在的可能性就可以被激发了。

很多读者读到这里就会问了:说了那么多,到底投什么靠谱?智能驾驶,软件上肯定利好高精度地图以及硬件上的高清摄像头、各类传感器等。这里是具有长期投资机会的。都还只是初始阶段,大家不太在意的时候往往就是低估的时候...

三、关于对老大特斯拉和

老二蔚来商业模式的思考

特斯拉和蔚来车有什么优点缺点,值不值得买,这些通过各种车评网现在已经有大量的资料,已经算千篇一律了,今天我给大家分享一些平时大家听得相对较少的一些内容,是从我们金融人的角度去看到的。

1、特斯拉

这个话题是最近跟朋友谈论最多的话题之一,聊到新能源,肯定离不开绝对龙头地位的特斯拉,同样也离不开股票今年涨了20倍的国产之光蔚来。

先说说特斯拉吧,在大家心中的地位是很高很高的。尤其是在蓝牌时代的特斯拉,开在街上的回头率不比超跑低,而且这些车主往往会被贴上标签“现在买纯电车肯定是富人,家里不止一台车的人,可能家里还有几台百万豪车的”。

而随着特斯拉在临港建设了超级工厂,国产后的model3,让更多的人能够得上享受特斯拉的门槛,价格一降再降。从进口版的40多万起,一直降到现在的24.99万起,据说还有空间下沉到20出头起。所以在今年我们听说特斯拉的关键词其中一个是“特斯拉韭菜”,指的是那些前期刚买完,隔几天官方就降价的那些车主。这当然更多的是一种消费者心理体验上的不舒服,但是就事论事,从商业的角度,我们能够看到特斯拉借助国产降低成本以后,降价进行降维打击,从原先跟C级车竞争直接下沉到抢占B级车市场,这个商业行为无疑是很成功的。无论是在科技感,性能还是用车成本抑或是品牌上,特斯拉目前给消费者带来更多的优越感,而B级车光日本三剑客月销量就是六七万辆。有人可能不认同特斯拉是豪车品牌,但是数据说话,多数人认可,他就有存在的理由,至少目前还是。而成功就成功在通过降维打击的手段,换取了更大的市场保有量,这是一条曲线救国的方法。可能有人不解,举个不太严谨的例子:比如原本卖29万起的特斯拉,卖出一辆车能赚6万。但一个月只能卖5000台。但是现在卖25万起,一个月能卖1万多,甚至随着model3侵蚀B级车的市场,可以去到月销量3万以上。

从车辆销售利润上来看,卖31万起时,总利润=8万元×5000台=4亿元。而在降价到25万起时,总利润=2万元×30000台=6亿。我们可以看到,虽然利润率下降了很多,但是总的利润是被抬高了的。而这远远还并不是特斯拉的目的所在,更多的是新能源车的优势,在售后端比传统燃油车赚取更多得多的利润。传统燃油车,基本上车一旦售出,只要没有质量问题,企业就跟用户几乎脱了关系,而新能源新势力企业却还保持着与用户的联系,这就产生了二次开发存量客户的新增消费的可能性。接着上边那个举例来说,特斯拉采用了降维打击的手段,让月销量剧增,带动售车总利润上抬。而这些买最低配model3的用户,是没有配auto pilot辅助驾驶包的(以下简称AP)。假设选装AP的用户群体占50%。原先5000月销量的时候,只有2000个人选装,那么通过选装AP这个消费行为,特斯拉获利6万元×2500台=1.5亿元。而降价后月销量30000辆的时候,通过选装AP,特斯拉获利6万元×15000台=9亿元。

大家从上边例子可以发现,看似简单粗暴的一个降价策略,却能带动企业每月利润从5.5亿元激增到15亿元。除了AP以外,还有其他后选的消费选项可以被开发。这里就不展开讨论了,只是为了让大家理解一下这个商业模式的大概运行轨迹。注:数据也是为了更直观方便,随口说的,并不是实际的市场数据。

而除此以外,特斯拉通过刺激保有量的急剧上升。我们都知道特斯拉是布局了很多超级充电桩的,虽然还是会有很多车主选择在家里充电,但是出门在外还是避免不了要使用超充的场景。与上边的同理,按一定使用频率去算。假设每卖出一度电,特斯拉能赚取5毛钱服务费,保有量少的时候,赚得就少,但是通过降价来刺激销量暴涨的时候,使用超充桩的人无疑也会随之暴增。这又是一块很大的蛋糕。思路告诉大家,数据大家可以自己算。

关于特斯拉的,就简单给大家这么说一下吧。毕竟我不是特斯拉车主,可能还有一些不为我所知的“真香定律”,不够了解的事情,可以猜想但不轻易谈论,这是我的原则。关于诋毁特斯拉的一些言论,我觉得吧,理性对待这些诋毁,退一万步来讲,特斯拉现在估值去到了6000亿美元,主导这个估值的一定是全世界的资本大鳄,如果特斯拉不是一家极其优秀并且有潜力的公司,资本大鳄愿意出这个价吗? 大家想想,难道这么多优秀投行,会比那些网络黑子的眼光更肤浅?显然不会,呵呵~~

承认别人的优秀,肯定自己的优势,看清当下,明确未来的方向??

2、蔚来

蔚来车友,经常拿蔚来车跟特斯拉的车做对比,认为蔚来比特斯拉更良心,更豪华舒适,生产线比保时捷先进,用料真材实料,更关心用户感受,更......总之优点多多,然后偶尔也会有的人把特斯拉贬得一文不值。从上一个篇幅我们可以看出,马斯克根本就不在乎你们怎么评价他,他更在乎通过电动革命,让更多人享受到这场革命成果带来的便利性。纵使遭到很多人口诛笔伐,但是还是阻挡不住别人飞速前进的脚步,这就是特斯拉。

OK,差点跑题了,这个篇幅的重点是说说蔚来的商业模式。蔚来进入很多人的世界,也许是因为今年牛气冲天的股价,半年时间从最低点2美元一路高歌到最高57左右,涨幅接近30倍。而背后更多的是蔚来迎来了战投的新鲜血液,合肥政府的加入,可转债的发行,定增通过,销量大增,这些都是让蔚来涅槃重生的重要原因。

熟知蔚来的朋友都知道,蔚来定位是用户企业,我个人的简答理解就是企业与用户之间保持售前售后紧密的联系,企业的许多决策从用户的使用感受以及利益上去出发,同时用户也通过各种形式去回馈给企业的一种良性循环模式。关于这个车的优点就不多说了,大家上抖音,现在大把车评人和网红都在讲蔚来,视频内容更丰富形象哦~这里还是主要围绕着蔚来的商业模式去展开讨论吧:

而本次讨论蔚来的商业模式也是围绕蔚来的核心资产“可充可换可升级”去展开的。电池可换,大家可能并没有觉得很稀奇,毕竟我们小时候玩的双钻四驱车就是这种模式,跑没电了就换两个充满电的继续耍。而电池可升级,听上去好像就新鲜一些了。从技术本身出发,其实所有车企都是可以走这条路线的,但是只有蔚来从一开始,就选择了这条路,并且走通了,全球只有这一家走通了这条路。从创业开始,蔚来所有的工作都是围绕着BAAS(battery as a service)展开的,而哪怕放到现在也还有很多人根本不知道这是什么。

大概说一下:用户通过电池租赁模式,可以降低购买门槛7万元,一个35万的车,可以花28万元买整个车身,电池以月租模式去租用,购车款28万可以独立做按揭,而电池月租只需要980元,用户依然可以享受到“可充可换可升级”(升级到100kwh电池包月租1480元)。可以较大幅度降低购车门槛,这是对于消费者这方的。而对于蔚来公司,蔚来成立一个电池资产管理公司,将这些电池租给用户使用,收取980元的月租,年租11760元。简单算一下,70kwh的电池包成本大约6-7万元,保守估计取高点,就7万吧,为了方便计算,暂时不算折旧费,70kwh电池包租赁年化收益11760÷70000×100%=16.8%;100kwh电池包年化收益1480÷100000×100%=17.76%。在用户觉得受益的情况下,企业也赚到了较为丰厚的利润。这种你明知道他赚很多钱,但自己好像也没亏还很愿意让他赚的商业模式,就比较厉害了,实现了双赢且可持续的发展。以上是电池租赁的商业模式,下边讲一下电池升级的商业模式:作为所有消费者都会担心的一个问题,就是当前的纯电车,续航里程还不是很长的问题。针对这个,蔚来能够为用户提供付费升级电池包的服务。比如2年前发布的是70kwh的电池包,今年推出量产了100kwh的电池包,老客户可以通过支付一笔58000元的费用,把旧的70kwh电池包置换成新的100kwh电池包。如果不想买断新电池包的产权,还可以通过选择月租、年租模式。以年租模式来举例:年租费用7980元,很多人就会开始操起小算盘,买断电池产权的费用58000元可以摊算成58000÷7980=7.268年。对于投资能力稍强一点的人,7.268年去获取100%的收益还是不算很难的,年化10%的复利即可达到,所以对于这部分群体,选择租用模式去升级电池包可能更吸引,这是对于用户端的算盘。而对于企业端,70kwh升级到100kwh,同样为了计算方便,先不算运输还有运营成本,企业端的成本大约是2-3万元,保守点测算,取值3万元。如果用户选择买断产权,则企业端获利(58000-30000)÷30000×100%=93.3%。而如果用户选择年租模式去升级的话,则企业年化收益7980÷30000×100%=26.6%。首先必须得再次强调的是,以上的数据并没有来自于十分精确的市场数据,可能出入会比较大,有需要精算的朋友可以自行做市场调研!而我这么去简单粗暴地举例子,只是为了表达我最想表达的一个观点:你在这个市场上,很难找到别的企业的商业模式,能够让用户明算到企业是获得较厚收益的情况下还觉得自己不亏甚至也赚到了,并且很乐意去为这个商业行为埋单。而这种模式,现在还有许多人看不懂,斌哥却是在五六年前就已经开始布局了,这是你不得不佩服的地方。

因为同样是升级电池,蔚来提供了一种双赢的方案。而其他车企如果想升级电池,目前主要只有2种方案(以70kwh升级100kwh举例):

①50万的车卖掉,折旧成35万,再花55万买个长续航的新车,花费需要20万

②假设把10万售价的电池折旧6折即6万卖回给主机厂,再重新花15.8万买个新的电池。中间损耗4+5.8万,也要接近10万元

而蔚来只需要5.8万,是不是瞬间觉得不亏了👍🏻这就是蔚来的格局。

然而,这种模式必须得建立在保有量比较大的情况下,盈利才会非常可观。所以革命尚未成功,需戒骄戒躁!

而蔚来还有很多增长点,包括整合定向群体资源平台方面,互联网金融方面,都是有很多可以让我们发挥想象力去造梦的空间。所以这些造车新势力,才可以让资本市场给到这么高的估值,因为别人不只是卖车。蔚来近期最高市值700亿,超过宝马的500多亿美元。而讲完一些梦想的话题,我们也要回归到现实情况,毕竟蔚来还太过渺小,革命尚未成功,需要加倍努力,才能实至名归。引用一句我前段时间发表在朋友圈的内容:他们,值得拥有,但尚未实至名归。 (配图是蔚来和小鹏的K线图) 借此建议这两家公司股票的投资者,请细品!尤其是高位才追高的朋友,别太上头就好。

特斯拉和蔚来车有什么优点缺点,值不值得买,这些通过各种车评网现在已经有大量的资料,已经算千篇一律了,今天我给大家分享一些平时大家听得相对较少的一些内容,是从我们金融人的角度去看到的。

1、特斯拉

这个话题是最近跟朋友谈论最多的话题之一,聊到新能源,肯定离不开绝对龙头地位的特斯拉,同样也离不开股票今年涨了20倍的国产之光蔚来。

先说说特斯拉吧,在大家心中的地位是很高很高的。尤其是在蓝牌时代的特斯拉,开在街上的回头率不比超跑低,而且这些车主往往会被贴上标签“现在买纯电车肯定是富人,家里不止一台车的人,可能家里还有几台百万豪车的”。

而随着特斯拉在临港建设了超级工厂,国产后的model3,让更多的人能够得上享受特斯拉的门槛,价格一降再降。从进口版的40多万起,一直降到现在的24.99万起,据说还有空间下沉到20出头起。所以在今年我们听说特斯拉的关键词其中一个是“特斯拉韭菜”,指的是那些前期刚买完,隔几天官方就降价的那些车主。这当然更多的是一种消费者心理体验上的不舒服,但是就事论事,从商业的角度,我们能够看到特斯拉借助国产降低成本以后,降价进行降维打击,从原先跟C级车竞争直接下沉到抢占B级车市场,这个商业行为无疑是很成功的。无论是在科技感,性能还是用车成本抑或是品牌上,特斯拉目前给消费者带来更多的优越感,而B级车光日本三剑客月销量就是六七万辆。有人可能不认同特斯拉是豪车品牌,但是数据说话,多数人认可,他就有存在的理由,至少目前还是。而成功就成功在通过降维打击的手段,换取了更大的市场保有量,这是一条曲线救国的方法。可能有人不解,举个不太严谨的例子:比如原本卖29万起的特斯拉,卖出一辆车能赚6万。但一个月只能卖5000台。但是现在卖25万起,一个月能卖1万多,甚至随着model3侵蚀B级车的市场,可以去到月销量3万以上。

从车辆销售利润上来看,卖31万起时,总利润=8万元×5000台=4亿元。而在降价到25万起时,总利润=2万元×30000台=6亿。我们可以看到,虽然利润率下降了很多,但是总的利润是被抬高了的。而这远远还并不是特斯拉的目的所在,更多的是新能源车的优势,在售后端比传统燃油车赚取更多得多的利润。传统燃油车,基本上车一旦售出,只要没有质量问题,企业就跟用户几乎脱了关系,而新能源新势力企业却还保持着与用户的联系,这就产生了二次开发存量客户的新增消费的可能性。接着上边那个举例来说,特斯拉采用了降维打击的手段,让月销量剧增,带动售车总利润上抬。而这些买最低配model3的用户,是没有配auto pilot辅助驾驶包的(以下简称AP)。假设选装AP的用户群体占50%。原先5000月销量的时候,只有2000个人选装,那么通过选装AP这个消费行为,特斯拉获利6万元×2500台=1.5亿元。而降价后月销量30000辆的时候,通过选装AP,特斯拉获利6万元×15000台=9亿元。

大家从上边例子可以发现,看似简单粗暴的一个降价策略,却能带动企业每月利润从5.5亿元激增到15亿元。除了AP以外,还有其他后选的消费选项可以被开发。这里就不展开讨论了,只是为了让大家理解一下这个商业模式的大概运行轨迹。注:数据也是为了更直观方便,随口说的,并不是实际的市场数据。

而除此以外,特斯拉通过刺激保有量的急剧上升。我们都知道特斯拉是布局了很多超级充电桩的,虽然还是会有很多车主选择在家里充电,但是出门在外还是避免不了要使用超充的场景。与上边的同理,按一定使用频率去算。假设每卖出一度电,特斯拉能赚取5毛钱服务费,保有量少的时候,赚得就少,但是通过降价来刺激销量暴涨的时候,使用超充桩的人无疑也会随之暴增。这又是一块很大的蛋糕。思路告诉大家,数据大家可以自己算。

关于特斯拉的,就简单给大家这么说一下吧。毕竟我不是特斯拉车主,可能还有一些不为我所知的“真香定律”,不够了解的事情,可以猜想但不轻易谈论,这是我的原则。关于诋毁特斯拉的一些言论,我觉得吧,理性对待这些诋毁,退一万步来讲,特斯拉现在估值去到了6000亿美元,主导这个估值的一定是全世界的资本大鳄,如果特斯拉不是一家极其优秀并且有潜力的公司,资本大鳄愿意出这个价吗? 大家想想,难道这么多优秀投行,会比那些网络黑子的眼光更肤浅?显然不会,呵呵~~

承认别人的优秀,肯定自己的优势,看清当下,明确未来的方向??

2、蔚来

蔚来车友,经常拿蔚来车跟特斯拉的车做对比,认为蔚来比特斯拉更良心,更豪华舒适,生产线比保时捷先进,用料真材实料,更关心用户感受,更......总之优点多多,然后偶尔也会有的人把特斯拉贬得一文不值。从上一个篇幅我们可以看出,马斯克根本就不在乎你们怎么评价他,他更在乎通过电动革命,让更多人享受到这场革命成果带来的便利性。纵使遭到很多人口诛笔伐,但是还是阻挡不住别人飞速前进的脚步,这就是特斯拉。

OK,差点跑题了,这个篇幅的重点是说说蔚来的商业模式。蔚来进入很多人的世界,也许是因为今年牛气冲天的股价,半年时间从最低点2美元一路高歌到最高57左右,涨幅接近30倍。而背后更多的是蔚来迎来了战投的新鲜血液,合肥政府的加入,可转债的发行,定增通过,销量大增,这些都是让蔚来涅槃重生的重要原因。

熟知蔚来的朋友都知道,蔚来定位是用户企业,我个人的简答理解就是企业与用户之间保持售前售后紧密的联系,企业的许多决策从用户的使用感受以及利益上去出发,同时用户也通过各种形式去回馈给企业的一种良性循环模式。关于这个车的优点就不多说了,大家上抖音,现在大把车评人和网红都在讲蔚来,视频内容更丰富形象哦~这里还是主要围绕着蔚来的商业模式去展开讨论吧:

而本次讨论蔚来的商业模式也是围绕蔚来的核心资产“可充可换可升级”去展开的。电池可换,大家可能并没有觉得很稀奇,毕竟我们小时候玩的双钻四驱车就是这种模式,跑没电了就换两个充满电的继续耍。而电池可升级,听上去好像就新鲜一些了。从技术本身出发,其实所有车企都是可以走这条路线的,但是只有蔚来从一开始,就选择了这条路,并且走通了,全球只有这一家走通了这条路。从创业开始,蔚来所有的工作都是围绕着BAAS(battery as a service)展开的,而哪怕放到现在也还有很多人根本不知道这是什么。

大概说一下:用户通过电池租赁模式,可以降低购买门槛7万元,一个35万的车,可以花28万元买整个车身,电池以月租模式去租用,购车款28万可以独立做按揭,而电池月租只需要980元,用户依然可以享受到“可充可换可升级”(升级到100kwh电池包月租1480元)。可以较大幅度降低购车门槛,这是对于消费者这方的。而对于蔚来公司,蔚来成立一个电池资产管理公司,将这些电池租给用户使用,收取980元的月租,年租11760元。简单算一下,70kwh的电池包成本大约6-7万元,保守估计取高点,就7万吧,为了方便计算,暂时不算折旧费,70kwh电池包租赁年化收益11760÷70000×100%=16.8%;100kwh电池包年化收益1480÷100000×100%=17.76%。在用户觉得受益的情况下,企业也赚到了较为丰厚的利润。这种你明知道他赚很多钱,但自己好像也没亏还很愿意让他赚的商业模式,就比较厉害了,实现了双赢且可持续的发展。以上是电池租赁的商业模式,下边讲一下电池升级的商业模式:作为所有消费者都会担心的一个问题,就是当前的纯电车,续航里程还不是很长的问题。针对这个,蔚来能够为用户提供付费升级电池包的服务。比如2年前发布的是70kwh的电池包,今年推出量产了100kwh的电池包,老客户可以通过支付一笔58000元的费用,把旧的70kwh电池包置换成新的100kwh电池包。如果不想买断新电池包的产权,还可以通过选择月租、年租模式。以年租模式来举例:年租费用7980元,很多人就会开始操起小算盘,买断电池产权的费用58000元可以摊算成58000÷7980=7.268年。对于投资能力稍强一点的人,7.268年去获取100%的收益还是不算很难的,年化10%的复利即可达到,所以对于这部分群体,选择租用模式去升级电池包可能更吸引,这是对于用户端的算盘。而对于企业端,70kwh升级到100kwh,同样为了计算方便,先不算运输还有运营成本,企业端的成本大约是2-3万元,保守点测算,取值3万元。如果用户选择买断产权,则企业端获利(58000-30000)÷30000×100%=93.3%。而如果用户选择年租模式去升级的话,则企业年化收益7980÷30000×100%=26.6%。首先必须得再次强调的是,以上的数据并没有来自于十分精确的市场数据,可能出入会比较大,有需要精算的朋友可以自行做市场调研!而我这么去简单粗暴地举例子,只是为了表达我最想表达的一个观点:你在这个市场上,很难找到别的企业的商业模式,能够让用户明算到企业是获得较厚收益的情况下还觉得自己不亏甚至也赚到了,并且很乐意去为这个商业行为埋单。而这种模式,现在还有许多人看不懂,斌哥却是在五六年前就已经开始布局了,这是你不得不佩服的地方。

因为同样是升级电池,蔚来提供了一种双赢的方案。而其他车企如果想升级电池,目前主要只有2种方案(以70kwh升级100kwh举例):

①50万的车卖掉,折旧成35万,再花55万买个长续航的新车,花费需要20万

②假设把10万售价的电池折旧6折即6万卖回给主机厂,再重新花15.8万买个新的电池。中间损耗4+5.8万,也要接近10万元

而蔚来只需要5.8万,是不是瞬间觉得不亏了👍🏻这就是蔚来的格局。

然而,这种模式必须得建立在保有量比较大的情况下,盈利才会非常可观。所以革命尚未成功,需戒骄戒躁!

而蔚来还有很多增长点,包括整合定向群体资源平台方面,互联网金融方面,都是有很多可以让我们发挥想象力去造梦的空间。所以这些造车新势力,才可以让资本市场给到这么高的估值,因为别人不只是卖车。蔚来近期最高市值700亿,超过宝马的500多亿美元。而讲完一些梦想的话题,我们也要回归到现实情况,毕竟蔚来还太过渺小,革命尚未成功,需要加倍努力,才能实至名归。引用一句我前段时间发表在朋友圈的内容:他们,值得拥有,但尚未实至名归。 (配图是蔚来和小鹏的K线图) 借此建议这两家公司股票的投资者,请细品!尤其是高位才追高的朋友,别太上头就好。

最后,上一波广大车友的美图!